Содержание

- Как рыбы рождаются и когда умирают

- Особенности воспроизведения потомства

- Рыбьи инстинкты

- Необходимые условия

- Период беременности

- Уход за мальками

- Почему не размножаются гуппи

- Морепродукт

- Рыбы, оплодотворение икры.

- Среди костистых рыб также имеется большое число живородящих форм.

- Половой способ

- Заботливые родители

Как рыбы рождаются и когда умирают

| <<< Назад Враги большие и маленькие |

Вперед >>> Кто лучше спрячется |

Скрыть рекламу в статье

Как рыбы рождаются и когда умирают

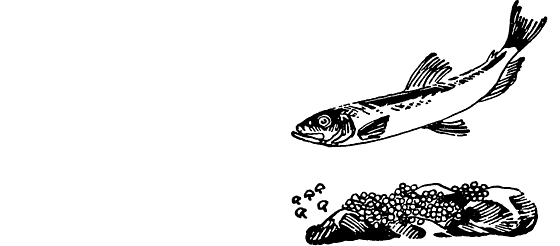

Жизнь большинства рыб начинается с икринки, и лишь немногие рыбы появляются на свет живыми.

Из икринки рыба выклевывается не сразу. Сначала в икринке развивается зародыш, он постепенно растет и превращается в личинку. Личинка нежна и неуклюжа. Ей мешает двигаться кладовая — желточный мешок. В кладовой хранятся запасы пищи на первое время. Но вот кладовая пустеет, личинка сама начинает добывать пищу и становится похожей на взрослую рыбу. С этого времени ее называют мальком.

У рыб, как мы видели, множество врагов. У икринки и молоди их еще больше. Кроме того, икру, личинок и мальков выбрасывает на берег волна, они обсыхают при убыли воды, часто им не хватает кислорода для дыхания.

Как же уцелеть, если на каждом шагу подстерегает опасность? Уцелеть можно. Нужно только, чтобы икринок и мальков было очень-очень много. И, оказывается, природа позаботилась об этом.

Велика ли рыба карась, а мечет он до 70 000 икринок, камбала до 200 000, лещ около полумиллиона, судак и щука — миллион, сазан полтора миллиона, треска около десяти, а луна-рыба — даже до трехсот миллионов икринок. Не правда ли, огромные цифры!

Если допустить, что ни одна выметанная во время нереста икринка не погибнет, то уже через два-три года рыбы вытеснят из океанов всю воду, и она затопит материки! А если всего только одна десятая процента икринок превратится во взрослых рыб, то этого окажется более чем достаточно для продолжения рода.

Однако и одной икринке из многих тысяч не «выжить», если она, а затем личинка не будут приспособлены к окружающей среде.

А что же «придумала» природа тут?

Оказывается, у рыб, мечущих икру на быстром течении, икра клейкая. Она прилипает к камням и другим предметам, и течение не в силах снести ее. Личинки таких рыб избегают света, забиваются под камни и в иные укрытия, и это спасает их от врагов.

Такая же липкая икра и у рыб, нерестующих в тихих заводях. Здесь икринки лучше развиваются в полводы, так как в заводях у дна всегда мало кислорода. Поэтому личинки этих рыб имеют на голове железы, выделяющие клейкое вещество. Оно позволяет личинкам прикрепляться к водным растениям и оставаться в средних слоях воды.

Иногда клейкость у икринки сохраняется только первое время, затем она пропадает, и икринка продолжает развиваться, уже плавая в воде. Так происходит с икринками щуки. И в этом есть определенный смысл. Обычно щука мечет икру на разливах, где почти всегда гуляют волны. Здесь, если вначале икра не сможет удержаться за растения, ее прибьет к берегу. Если же потом она не потеряет клейкость, то при убыли воды обсохнет.

Интересная особенность у икры невской корюшки. Только что выметанные икринки приклеиваются к грунту, — в этот период они лучше всего развиваются на течении. Однако вскоре оболочка икринок лопается, и они становятся похожими на грибы, прикрепленные ножками ко дну. Затем грибы отделяются от грунта, и икринки заканчивают свое развитие, спускаясь по течению, как на парашюте.

Такое «путешествие на парашюте» очень выгодно будущим малькам, — им не нужно затрачивать лишние силы, чтобы попасть в Финский залив, где они проводят свои «детские» годы.

Икринки некоторых океанических рыб, нерестующих в прибрежной зоне, имеют нитевидные отростки или крючочки, которые помогают удерживаться за водные растения и другие предметы. Ведь иначе прибойная волна легко выкинет их на берег.

Есть рыбы — их называют пелагическими, — обитающие и нерестующие в толще воды, вдали от берегов. Икринки этих рыб могут развиваться только плавая, — ведь на больших глубинах у дна холодно и мало кислорода. Значит, удельный вес этих икринок должен быть близким к удельному весу воды. Поэтому у одних плавающих икринок много жира (жир легче воды), а у других — шероховатая поверхность; и то и другое препятствует погружению.

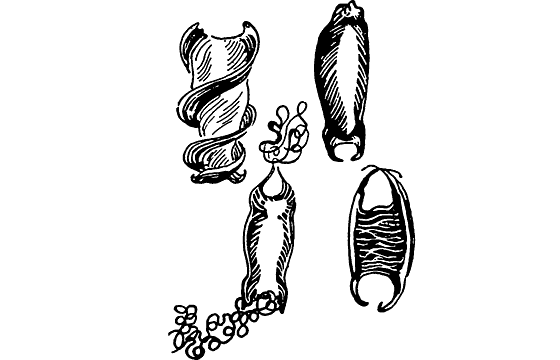

В отличие от большинства рыб, акулы и скаты выметывают мало икринок. Зато их икринки хорошо защищены роговой оболочкой, а она не по зубам большинству охотников до икры. Эта оболочка настолько прочна, что местные жители используют иногда футлярчики от икринок как кошельки. Их так и называют: «кошельки русалок».

Яйца акул и скатов.

У отдельных видов акул личинки достигают 13 сантиметров длины. Такую большую личинку проглотит далеко не каждая рыба.

Иногда личинки бывают рогатыми, например у луны и меч-рыбы.

Личинка меч-рыбы.

Среднеазиатские рыбы — маринка, осман — откладывают ядовитую икру. Ее остерегаются поедать даже вороны. Плохо проваренная или прожаренная, она опасна и для человека.

Уберечься от врагов икринке помогает и защитная окраска. У рыб, нерестующих на песчаном грунте, икра обычно желтая, плавающая же икра — прозрачна. А есть рыбы-лисички: они откладывают в губки оранжевого цвета оранжевую же икру. Для нереста рыбы выбирают самое благоприятное время года и самые благоприятные места. Большинство наших пресноводных рыб мечет икру весной, и только некоторые — осенью или зимой.

Ряд рыб приспособился откладывать икру не сразу, а отдельными порциями. Это особенно выгодно для сохранения потомства. Ведь при быстрой убыли воды, резком похолодании погибнет не вся икра, а только часть ее.

Места нереста разнообразны. Как мы уже знаем, одни рыбы мечут икру в тиховодье, другие на быстром течении; одни на глубинах, другие на отмелях; многие откладывают ее на водные растения, а некоторые ухитряются выметывать икру и вне воды.

Вот, например, как протекает икрометание у южноамериканской рыбки пиррулины клейкой в аквариуме.

Приготовившись к нересту, самец и самка выпрыгивают из воды и приклеиваются брюшком к стеклу. Провисев так несколько секунд и отложив на стекло десяток икринок, рыбки падают обратно в воду. Через четверть часа они снова выпрыгивают из воды и откладывают рядом новую порцию икринок. Прыжки повторяются до 15–20 раз.

После окончания икрометания на стекле выше уровня воды образуется лепешка размером с пятачок. Самец, ударяя хвостом, обрызгивает эту лепешку водой. Через два-три дня из икринок выклевываются личинки. Вскоре они уже начинают свободно плавать.

Удивительно поведение рыбки грюньон, обитающей у берегов Америки и Австралии.

Эта рыбка как бы предчувствует наступление максимальных приливов и точно в определенное время года устремляется к берегу. В момент наивысшего уровня воды она на границе воды и суши зарывает икринки в песок или откладывает их на прибрежную растительность. Икринки развиваются во влажной среде вне воды. Ровно через две недели накануне очередного максимального прилива выклевываются личинки, и прилив уносит их в океан.

Безопасное убежище для икры отыскивают небольшие рыбки — морские собачки. Обычно это или пещерка в груде камней, или оставленная моллюсками ракушка, или полая трубчатая кость, или даже пустая бутылка. Отец будущего потомства самоотверженно охраняет икру. Он не покидает ее и тогда, когда из-за убыли воды икра оказывается на берегу.

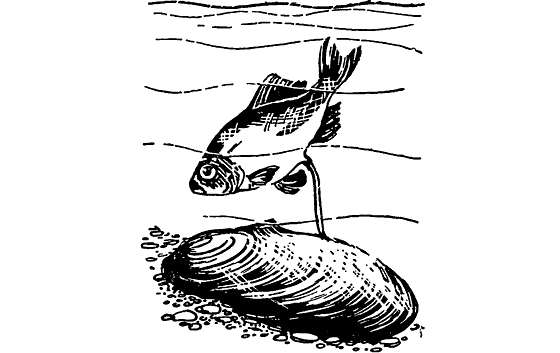

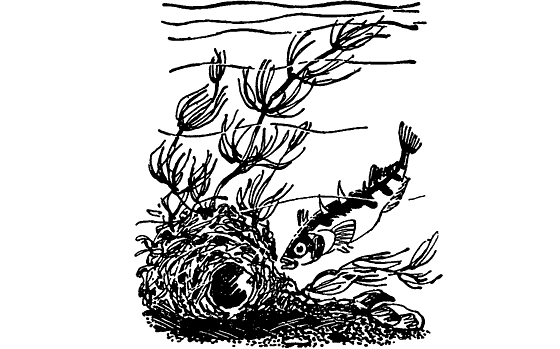

А вот как мечет икру небольшая рыбка горчак. Самочка горчака откладывает икру в мантийную полость двустворчатых моллюсков — беззубки, реже перловицы. Для этого перед нерестом у нее вырастает длинная трубочка, которую она и вводит между створками раковины.

Внутри раковины никакой враг не обнаружит малюсенькие икринки. А кроме того, беззубки уползают с обсыхающих участков и таким образом спасают неподвижные икринки от верной гибели.

Выклюнувшиеся из икры личинки не сразу оставляют гостеприимный кров. Здесь они превращаются в мальков и проводят между створками ракушки еще несколько недель.

Горчак и беззубка.

Кстати, беззубки особенно радушно встречают горчаков. Им такие гости «на руку». Дело в том, что, когда маленькие горчаки покидают родной дом, личинки беззубки — глохидии — прочно вцепляются в них. И рыбки разносят потомство неповоротливого моллюска по всему водоему. Так беззубки избегают перенаселения и захватывают новые территории.

Ученые долгое время думали, что икринки, попадающиеся в ракушках, принадлежат другой небольшой рыбке — бычку-подкаменщику. Предполагали, что икринки попадают в ракушки случайно, в то время, когда они ползают по песку. Но в 1863 году профессор Масловский поместил ракушки с икрой в аквариум, и из икры вывелись горчаки! Так была установлена истина.

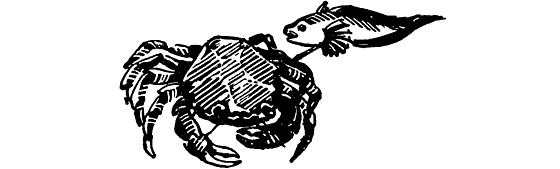

Еще надежнее, чем горчак, прячет свою икру морская рыба карепроктус, обитающая у берегов Камчатки. У самки карепроктуса перед нерестом также вырастает длинная трубочка, и ею она откладывает икру в околожаберную полость краба. Здесь икра находится в полной безопасности и в особенно благоприятных для развития кислородных условиях.

Карепроктус откладывает икру крабу.

Есть рыбы, которые устраивают особые гнезда и в них откладывают икру. А некоторые заботятся даже о выклюнувшихся личинках и мальках.

Лососи, например, выгоняют со своего нерестилища всех рыб, — ведь они могут оказаться опасными для потомства! Рыболовы не раз встречали хариусов, лещей и даже крупных жерехов, изуродованных лососями.

Очистив нерестилище от врагов, лососи вырывают в грунте яму, откладывают в нее икру и заваливают сверху песком или галькой. Несколько дней самец и самка остаются около гнезда и охраняют икру.

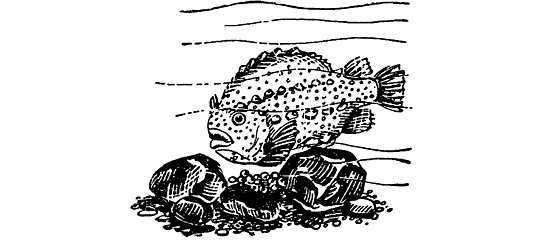

Еще более заботлив самец пинагора, или, как его часто называют, морского воробья. Это довольно крупная рыба — до 60 сантиметров длиной и до 5 килограммов весом. Обитает пинагор в северной части Атлантического океана, у берегов Европы и Америки.

Когда приходит время нереста, самка пинагора откладывает в прибрежной зоне на камни комок икры. Окончив икрометание, она уплывает в глубины океана — дальнейшая судьба потомства ее не волнует. Едва беззаботная мамаша удалится, самец становится «на часы». Он бережно охраняет икру, удерживаясь на прибое за камни особой присоской. Во время отлива, когда икра вдруг оказывается на мели, пинагор набирает в желудок воду и раздувается как шар, чтобы стать тяжелее и задержаться на прибое. В часы отлива он все время обрызгивает икру водой. Так продолжается до тех пор, пока из икринок не выклюнутся рыбки. Они держатся стайкой около папаши. При первой тревоге рыбешки бросаются к отцу и присасываются к нему.

Пинагор.

Своеобразные гнезда, похожие на глубокую тарелку, делают из водных растений североамериканские рыбы амии. Они строят свои гнезда на отмелях.

Огромные, до двух метров диаметром, плавающие гнезда из растений устраивает и африканский длиннорыл. Самка длиннорыла откладывает самые крупные среди пресноводных рыб икринки. Их диаметр 10–11 миллиметров. Отец бдительно сторожит икру и личинок.

Амурские рыбы касатки-скрипуны роют в прибрежном грунте норы глубиною до 15–20 сантиметров и в них откладывают икру. Касатки селятся колониями. На одном квадратном метре бывает свыше двадцати нор, а вся площадь колонии достигает иногда нескольких десятков гектаров. Самцы располагаются у входа в норы и все время машут плавниками, подводя к икринкам свежую воду.

Протоптерус устраивает в иле норы длиною свыше полутора метров. Забравшись после икрометания в нору, самец выделяет слизь, которая очищает воду от мути, а особые выросты на его брюшных плавниках, с множеством кровеносных сосудов, обогащают воду кислородом.

Заботливо относятся к своему потомству южноамериканские рыбки акара. Перед нерестом самка отыскивает плоский камешек под цвет икры. Она тщательно удаляет с камешка все соринки и откладывает на него икру. Закончив икрометание, самец и самка становятся рядом и обмахивают икру плавниками. Когда появляются личинки, родители осторожно берут их в рот и переносят в ямки, заранее вырытые в песке. Поместив личинки в надежное укрытие, родители располагаются около гнезда, став головами в противоположные стороны: при малейшей опасности они готовы броситься на врага и защитить детей.

Подросших мальков родители выводят на прогулку; впереди плывет мать, за ней следует стайка мальков, а позади, зорко наблюдая за семейством, плывет отец.

Отличный семьянин и искусный строитель самец маленькой рыбки колюшки. Перед началом нереста самец отыскивает подходящее место и приступает к постройке гнезда. Выкопав ямку, он выстилает ее водорослями, потом воздвигает из стеблей водных растений и корешков стенки и крышу и скрепляет ее клейкой слизью.

Готовое гнездо обычно напоминает шар и имеет два отверстия: одно побольше, другое поменьше.

Окончив постройку, самец отправляется за самкой. Вскоре они возвращаются вместе. Самка забирается в гнездо и, выметав икру, уплывает. Через некоторое время самец приглашает другую самку, и так повторяется много раз.

Когда самец найдет, что икры в гнезде достаточно, он поправляет гнездо, закрывает одно отверстие и остается у второго. При приближении врагов самец с ожесточением бросается на них, колет иглами, щиплет и обычно прогоняет непрошеных посетителей.

Отец не оставляет без присмотра и мальков: он загоняет их в гнездо, оберегает от хищников и покидает только через десять — двенадцать дней, когда маленькие колюшки уже сами могут постоять за себя.

Колюшка у гнезда.

Некоторые лабиринтовые рыбы — макропод, гурами, бойцовые — откладывают икру в гнездо из пены.

Когда наступает время нереста, самец макропода приступает к постройке гнезда. Он набирает в рот воздух и выпускает его под водой. Пузырьки с клейкой оболочкой образуют на поверхности островок из пены диаметром 5–6 и высотой около 3 сантиметров. Через день-два, закончив работы, самец плывет за самкой. Затем макроподы подплывают под гнездо и, изогнувшись, а иногда и перевернувшись вверх брюшком, выметывают икру. Икринки, упавшие на дно, самец подбирает ртом и относит в гнездо. При этом он все время пускает пузырьки, так что икринки оказываются как бы в воздушном колоколе. Через 2–3 дня из икринок выклевываются личинки. Отец и тут не оставляет детей: пытающихся уплыть он водворяет в гнездо, больных держит во рту. Так продолжается около недели, затем отец предоставляет малькам самим заботиться о себе.

А вот самцы морских игл и коньков, так те носят икру с собой. На брюшке у самого хвоста у них есть специальный карманчик; самка, а иногда несколько самок, откладывают в него икру. Вскоре отверстие карманчика зарастает. Но как только развитие икринок завершится, карманчик открывается — и мальки выходят на свободу.

Некоторые рыбы — апогон, тамбала, малайский гурами, тиляпия — вынашивают икру во рту. Сто, двести, а иногда даже четыреста икринок составляют довольно плотный комок, и бедным родителям в течение двух недель — пока развиваются икринки — приходится плавать с полузакрытым ртом. В это время им и поесть-то как следует не удается. И все же они продолжают трогательно заботиться о потомстве даже после того, как из икринок выклюнутся мальки. Стоит появиться опасности — и мальки находят убежище во рту у заботливых родителей.

Тиляпия с икрой во рту.

Самец ново-гвинейской рыбки куртус гулливери носит икру на затылке, где она прочно прикрепляется нитями к особому костяному крючку.

Самец рыбки-куртуса несет на себе икру.

В наиболее безопасных условиях развивается икра у живородящих рыб. У них малек сразу рождается способным к самостоятельной жизни.

Живородящих рыб довольно много. Но одна из них, невзрачная на вид, небольшая рыбка гамбузия, пользуется особой признательностью людей. Родина ее — пресные водоемы Северной и Центральной Америки. В нашу страну гамбузию привезли из Италии в 1925 году для борьбы с малярией. Она быстро акклиматизировалась и, поедая личинок комара анофелеса, в короткие сроки помогла уничтожить очаги малярии в Закавказье. Сейчас гамбузия занимается своим полезным делом и в Средней Азии.

Гамбузия.

Привез гамбузию в Советский Союз доктор Н. П. Рухадзе. В Краеведческом музее в Сухуми ему установлен памятник. Там же хранится и бидон, в котором доставили рыбок. Ведь скольким людям гамбузии сохранили жизнь и здоровье!

На прилавках рыбных магазинов вы, наверное, не раз видели рыб красноватого цвета с большими выпученными глазами. Это глубоководная живородящая рыба Северной Атлантики — морской окунь. Крупные экземпляры этой рыбы очень плодовиты и мечут до 350 000 личинок.

Морской окунь.

А вот такую рыбу не каждому доведется увидеть. Обитает она в Тихом и Атлантическом океанах. Это акула, по прозвищу рыба-молот. У нее большая, достигающая полутора метров молотообразная голова, подковообразный зубастый рот и золотистые подслеповатые глаза, расположенные по концам молота. Мечет она 30–40 детенышей.

К живородящим относится и пила-рыба. Вместо челюстей у нее торчит двухметровая пила, усаженная длинными, от 10 до 15 сантиметров, зубьями. Пилой рыба пользуется как лопатой, выкапывая из ила различных моллюсков. Но нередко она нападает на крупных рыб, и тогда пила служит ей грозным оружием.

Детеныши этой рыбы рождаются с пилами. Для того чтобы при рождении не поранить мать, пилы у них покрыты чехольчиками, от которых рыбки освобождаются сразу же после рождения.

Пила-рыба.

Скат манта приносит только одного детеныша, но зато вес его 15–20 килограммов, а длина около одного метра.

Некоторые рыбы, оставив потомство, погибают. Жизнь за жизнь отдают дальневосточные лососи — кета, горбуша, нерка. Они совершают огромные путешествия — с мест кормежки в Тихом океане к верховьям дальневосточных рек, чтобы выметать икру и погибнуть. После нереста берега этих рек усеяны погибшими рыбами. Полакомиться мертвой рыбой бесчисленными стаями собираются вороны, приходят хищные звери.

Дальневосточные лососи гибнут потому, что в организме рыб перед нерестом и во время него происходят глубокие изменения. Кроме того, лососи со времени захода в реки совершенно не питаются, а энергии на подъем вверх по реке расходуют очень много.

Частично гибнут после нереста и европейские лососи.

Поголовно умирают, выметав икру в глубинах океана, пресноводные угри.

Один раз в жизни мечет икру каспийская сельдь-черноспинка. Весной, в начале апреля, начинается ее ход в Волгу. Она идет по Волге в Оку, Каму и даже в Вятку. Во время нереста черноспинка бурно плещется и часто выпрыгивает из воды на берег. Выметав икру, она кружится на месте, как волчок, мечется из стороны в сторону. Поэтому местное население называло ее «бешенкой» и считало несъедобной. Только в пятидесятых годах XIX столетия академик К. Бер установил, что «бешенка» совершенно безвредна, и рекомендовал солить и коптить ее, как других сельдей. С тех пор черноспинка, под названием залома, долго занимала прочное место на прилавках наших магазинов.

Трагическая судьба у небольшой живородящей глубоководной рыбки голомянки, она водится на Байкале. Когда наступает время метать личинок, самка поднимается на поверхность и из-за резкого изменения давления у нее лопается брюшко; мать погибает, а личинки обретают свободу.

Голомянка.

Итак, мы видели, что большинство рыб равнодушно относится к своему потомству, реже встречаются заботливые родители, но есть, оказывается, и лютые враги своих детей.

Из наших пресноводных рыб щука, окунь, налим «без зазрения совести» поедают собственную молодь. На первый взгляд кажется, что такое «самоедство» никак не оправдано и что здесь природа допустила ошибку. Но это не совсем так.

Вот перед нами небольшое озерко, расположенное в глубине карельских лесов. Вода в нем кислая, коричневая, дно торфяное, водной растительности почти никакой. Из рыб в озерке водится только окунь. В первые годы жизни корма ему здесь хватает — различных рачков и личинок вдоволь. Но как только он становится постарше, рачки ему «на один зуб», да и поймать проворного рачка не просто. И пришлось бы окуню погибнуть, если бы не младшие собратья. Поедая собственных мальков, двухлетние окуни быстро растут и через год-два уже мечут икру.

Не стань окунь «самоедом», окуневый род в озерке перевелся бы. Значит, окунь враг своим детям, но не своему роду. Следовательно, и здесь «природа не поступила опрометчиво».

Различна продолжительность жизни рыб.

Одни живут несколько месяцев, другие много лет.

Короче всего жизнь маленькой рыбки цинолебиас, обитающей в Южной Америке. Эта рыбка живет в водоемах, которые наполняются водой только в дождливый период года. Перед наступлением засухи рыбка откладывает в ил икру. Вскоре водоем пересыхает. Рыбки погибают, а икра сохраняется в сухом иле несколько месяцев. Когда водоем снова наполняется дождевой водой, из икры выклевываются личинки. За два-три месяца они становятся взрослыми и откладывают икру.

Меньше года живут светящиеся анчоусы — глубоководные пелагические рыбы. Два, два с половиной года живет бычок-кругляк, промысловая рыба Черного и Каспийского морей.

Всего около трех лет живет небольшая черноморская рыба хамса. Она была известна как промысловая рыба еще в III веке до нашей эры. При раскопках в Крыму до сих пор находят грузила от сетей, которыми ловили хамсу, и чаны, в которых ее засаливали. Хамса высоко ценилась в Древней Греции и Риме.

Дальневосточные лососи — кета, горбуша — погибают в возрасте 5–7 лет. Треска, сельдь и морской окунь доживают до 25–30 лет. Сравнительно долго (8–15) живут карповые рыбы (плотва, голавль, лещ).

Мало изучена продолжительность жизни акул. Казалось бы, такие крупные рыбы должны быть долговечными. На самом же деле их век, по-видимому, не более 25–30 лет.

В аквариуме до 30–35 лет живут золотые рыбки.

У одного немецкого ихтиолога угорь прожил 37 лет, а в небольшом шведском городке в колодце еще и сейчас живет столетний угорь. Его посадили в колодец личинкой в 1859 году.

Но так долго угри живут лишь в неволе. В естественных условиях продолжительность их жизни не более 25 лет.

Долговечен сазан. Существовало мнение, будто он живет 100 и даже 200 лет. Но сейчас ихтиологи располагают более точными данными и утверждают, что век сазана 40–45 лет.

Около 50 лет живет осетр, до 40 лет доживает сом.

Много недостоверного писалось о долголетии щуки.

Авторы некоторых книг утверждали, что под Москвой в 1794 году, при чистке Царицынских прудов, поймали щуку с золотым кольцом на жаберной крышке. На кольце якобы была выгравирована надпись: «Посадил царь Борис Федорович». Борис Годунов царствовал с 1598 по 1605 год, значит, щуке должно было быть около 200 лет. Но так как никаких доказательств не сохранилось, ученые считают этот факт сомнительным.

Известны легенды о щуке императора Фридриха II Барбароссы. Она была тоже окольцована и, как значилось на кольце, пущена в 1230 году не то в озеро близ Гейборне, не то около Кайзерлаутерна. Поймали эту щуку в 1497 году, то есть через 267 лет. Изображение ее сохранялось до последнего времени в замке Лаутерн, а скелет и кольцо — в Мангейме.

Щукой заинтересовались ученые. Они прочитали надпись на кольце; она гласила: «Я та самая рыба, которую в этот пруд посадил собственными руками Фридрих II 5 октября 1230 года». Изучение архивных материалов показало, что император в это время находился в Италии и посадить щуку в пруд не мог. Позднее пересчитали позвонки в скелете. Их оказалось слишком много; стало очевидным, что принадлежать одной щуке они не могли. Так была установлена подделка.

В настоящее время ихтиологи считают, что предельный возраст щуки 100 лет.

Кроме щуки, столетнего возраста достигает белуга. По-видимому, это самые долговечные рыбы.

| <<< Назад Враги большие и маленькие |

Вперед >>> Кто лучше спрячется |

Особенности воспроизведения потомства

Водная среда, занимающая 71% поверхности планеты, предоставила организмам большие просторы для существования, от мелководий до глубинных придонных вод. Эволюция и условия окружающей среды создали множество видов рыб с различным поведением и способами воспроизведения потомства.

Чтобы понять процесс спаривания рыб, для начала нужно разобрать строение половой системы. По статистике около 80% от всех существующих видов являются раздельнополыми. Репродуктивная система самца имеет вид парных семенников с выводящими протоками, которые оканчиваются половым отверстием. У самки с парными яичниками соединяются выносные протоки.

В данном видео вы подробнее узнаете о спаривании петушков:

Существуют виды рыб, называемые гермафродитами, у которых самец способен превратиться в половозрелую самку и наоборот. Изменение пола может происходить и один раз в жизни. Например, красный пагелл в течение жизни из молодой самки с яичниками может превратиться в зрелого самца с семенниками.

Половое размножение

Половое воспроизведение потомства носит различный характер у разных видов. Кратко о размножении рыб можно сказать, что при оплодотворении происходит слияние половых гамет самца и самки, после чего происходит образование зиготы и дальнейшее развитие рыбок. Вследствие дробления зиготы образуется зародыш. Рыба покидает икринку в виде личинки. Первое время рыбки живут за счёт желточного мешка. Последний постепенно рассасывается, обеспечивая питание и рост.

Когда исчезает желток, рыба переходит в стадию малька и питается одноклеточными организмами и мелкими рачками (дафниями, к примеру). Малёк растёт, переходит на другой корм, и уже от взрослой рыбы его отличают только размеры.

Оплодотворение может быть наружным или внутренним. У большинства видов оно происходит в водной среде. Самка мечет икру, а самец осеменяет её сперматозоидами.

Встречается и внутреннее оплодотворение, например, у морского окуня и гуппи. Оно осуществляется при помощи гоноподий, они же видоизменённые анальные плавники. Часто такое размножение сопровождается внутриутробным развитием. В вынашивании потомства есть свои преимущества: защита мальков от хищников и формирование в утробе мальков, способных к активному движению и самостоятельному поглощению пищи.

Партеногенез и гистогенез

Это один из видов воспроизведения потомства, при этом в оплодотворении икринки не участвует сперматозоид. Этот способ размножения считается половым, так как в воспроизведении задействована хотя бы одна половая гамета. Яйцеклетка способна самостоятельно развиваться до стадии дробления, а после, взаимодействуя с оплодотворённой икрой, активируется. Благодаря этому неоплодотворённые икринки не загнивают, и кладка и не портится. Хоть яйцеклетка продолжает развиваться и может достигнуть личиночной стадии, но после неё при рассасывании желтка многие зародыши погибают.

Исключением является иссык-кульский чебачок. Когда рыбы плодятся таким способом, они дают многочисленное жизнеспособное потомство.

Партеногенез встречается у таких семейств рыб:

- карповые;

- осетровые;

- лососёвые;

- сельди;

- и некоторые другие виды рыб.

Гистогенез, как вид воспроизведения потомства, является частным случаем партеногенетического размножения. Стимуляция активации яйцеклетки происходит за счёт её взаимодействия со спермой самца другого вида, близкого к данному виду. Проникая в икринку, сперматозоид побуждает её к дальнейшему дроблению, но слияния ядер не происходит. Яйцеклетка развивается, и из неё формируется полноценный организм женского пола. Самцы при гистогенезе не появляются.

Гистогенез встречается у серебряных карпов и моллинезий, чью икру способна простимулировать к развитию сперма плотвы, карпа и нескольких других видов.

Рыб можно стимулировать к спариванию

Рыбьи инстинкты

Оплодотворению предшествует ряд событий. Они являются сигналом к готовности размножаться.

Стимуляция к спариванию

Многие виды подходят к размножению очень ответственно. Лососёвые, например, мигрируют из солёного океана вверх по пресноводным водоемам для нереста. Они могут преодолеть тысячи километров, осуществляют опасный путь вверх по быстрым рекам, истощая себя до конца.

Во многих случаях самцы (например, у гуппи) имеют яркий окрас, чтобы понравиться самке. В брачном танце они кружат вокруг сереньких самок, пытаясь привлечь их внимание. Какой самец самый пёстрый, того и выберет дама.

Самцы других видов могут строить «домики» из ила, грязи и прочего донного мусора. Если самочке понравится домик, рыбки спариваются.

Для спаривания требуются определенные условия

Изменения условий

Рыбы, как и другие живые организмы, подвержены биологическим циклам. Спаривание происходит в определённых условиях, которые наступают со сменой сезона:

- изменение длительности светового дня;

- изменение температуры воды (если быть точнее — её повышение);

- увеличение объёма корма (малькам необходимо много питаться, например, дафниями и одноклеточными организмами);

- повышение концентрации кислорода, растворённого в воде.

Длительность вынашивания икринок зависит от вида рыбки и может составлять от 12 часов и до полутора месяцев. Возраст полового взросления рыб тоже сильно варьируется (от нескольких месяцев до 15−30 лет). Это зависит от видового размера и условий обитания. Чем меньше рыбка, тем быстрее она плодится и быстрее наступает её половозрелость.

Необходимые условия

Аквариумным рыбкам для продолжения рода не требуется участие человека. Этот естественный ход событий подчас совершенно незаметен для посторонних глаз. Однако многие аквариумисты с интересом занимаются разведением, и для них размножение гуппи в домашних условиях – увлекательное мероприятие. Гупики неприхотливы, но благоприятный результат во многом зависит от ухода и параметров среды.

Оптимальные условия:

- Зрелость рыбок. Чтобы начать плодиться, гуппи должны подрасти и достичь четырехмесячного возраста. К этому времени самки будут вполне готовы для вынашивания и рождения потомства.

- Качество воды. Жесткость должна быть не более 15 единиц, кислотность pH от 6,0 до 8,5, без резких колебаний. Если вода из крана соответствует этим параметрам, специально ее подготавливать не нужно. Улучшить качество кислой воды можно с помощью коралловой крошки или специального фирменного средства.

- Температура воды. Чтобы ускорить половое созревание и стимулировать у рыб инстинкт продолжения рода, необходимо их держать в теплой воде – не менее 25ºC. При повышении температуры до 30ºC гуппи активнее идут на сближение.

- Употребление живого корма. Мотыль, трубочник, насекомые содержат белки, необходимые для половой активности рыб.

Не стоит забывать об освещенности: наличие подсветки является дополнительным стимулом к размножению. При свете увеличивается интенсивность окраски самцов, что делает их более привлекательными для женских особей.

Период беременности

Зародыши развиваются в брюшке самки на протяжении 4-6 недель. Срок вынашивания зависит от возраста «матери» и температуры воды в аквариуме. Далее мы расскажем, как определить беременность самки гуппи по ее внешности и поведению, а также рассмотрим нюансы подготовки к родам.

Определение беременности у гуппи

На раннем сроке беременность самки гуппи невозможно определить, и сложно сказать, произошло ли оплодотворение. Но с каждым днем живот самки растет, округляется, спинка изгибается. У гуппи увеличивается аппетит. Она старается забиться глубоко в гущу растений, часто опускается на дно и слизывает илистый осадок. Такая пищевая добавка служит источником микроэлементов, которые необходимы малькам.

К завершению периода гестации брюшко гуппи значительно раздувается и приобретает прямоугольную форму. Между животом и головой появляется так называемая «ступенька» — резкий перепад, который указывает на нормально развивающуюся беременность. Появляется темное пятно в нижней части живота, анальное отверстие увеличивается в размере.

Нужно ли отсаживать самку для родов

Для беременной рыбки перемена места жительства – стресс. Бывают случаи задержки родов у отсаженных рыб. Когда не хочется вмешиваться в естественный процесс, можно оставить самку в привычной среде и не предпринимать никаких действий. Однако, если разведение гуппи – ваша цель, рекомендуется на время родов переместить самку в отсадник. Дело в том, что у диких гуппи мальки после рождения сразу же уносятся течением, а в домашнем аквариуме замкнутое пространство. Водоплавающие смотрят на миниатюрных рыбок, как на пищу, и даже родители могут есть свое потомство.

Внимание! Специальный лоток – отсадник, помещенный в аквариум, спасет ситуацию. И беременная рыбка сможет чувствовать себя как дома, и малыши будут в безопасности. Проще вовремя отсадить самку, чем потом вылавливать стаканчиком новорожденных мальков.

Поведение перед родами и роды

Чувствуя приближение родов, самка старается меньше двигаться, из-за этого она мерзнет. В поисках тепла держится вблизи нагревателя. Захватывает мало корма, причем у нее часто случается отрыжка пищей. В начале нереста гуппи замирает, а ее хвост мелко дрожит. Мальки появляются поочередно, некоторые сразу разрывают оболочку и начинают плавать, другие укладываются на дно. Это нормально – спустя некоторое время они наберутся сил. Чтобы уставшая мать после родов не пообедала мальками, ее сразу же нужно вернуть в общий аквариум.

Сколько мальков может родиться

Подсчитать, сколько родилось мальков, очень сложно, ведь они находятся в постоянном движении. Количество рыбок зависит от состояния самочки:

- ее возраста;

- размера;

- наличия опыта родов.

Если самка гуппи молодая, впервые беременная, у нее родится не более 20 мальков. В расцвете сил рыбка приносит 50-100 детенышей.

Уход за мальками

Обезопасить родившихся рыбешек от их матери – еще не все, что вы можете сделать. Главное – часто кормить мальков и следить за качеством воды. Оптимально, если малыши будут проживать внутри аквариума в пластиковом или сетчатом отсаднике. Обогащение кислородом будет идти от общего аэратора, тогда не придется часто менять воду, в которой плавает молодь.

Первые недели

Смогут ли новорожденные гупики выжить, покажет первая неделя. Это определяющий срок, в течение которого рыбки нуждаются в усиленном питании. Крошки активно растут, поэтому рекомендуется шестиразовое кормление «живой пылью» — измельченным кормом. Далее можно переходить к более крупному рациону:

- инфузории;

- микрочерви;

- рачки;

- коловратки.

Сбалансированный состав стартового корма в виде пасты оптимален для подрастающих гуппи. Паста содержит все необходимые витамины и микроэлементы и удобна в использовании. Аквариумисты самостоятельно выращивают живой корм, а также производят фитопланктон: наливают в банку аквариумную воду и ставят на солнце. Запускается процесс фотосинтеза, через 1-2 дня появляются крошечные водоросли, пригодные для питания.

Постепенно приходят к трехразовому кормлению, не допуская переедания. По истечении двух месяцев можно считать, что опасность миновала, рыбки окрепли и им уже ничто не угрожает.

На заметку! В первый месяц не стоит отключать светильник над аквариумом. Круглосуточное освещение положительно влияет на мальков: они быстрее растут.

Определение пола

Для начинающих аквариумистов очень сложной является задача отличить среди гуппи самку от самца. Если требуется сортировка, учтите признаки, по которым проще различить особей:

- у молодых самок ближе к месяцу образуется пятнышко возле анального отверстия;

- самцы к моменту половой зрелости прекращают расти и на фоне самок выглядят мельче.

Почему не размножаются гуппи

Аквариумные рыбки гуппи очень плодовитые, каждые 1-2 месяца у них появляются детки. Но бывает, что потомство никак не получается.

- Самое простое – у вас все рыбки однополые.

- Возможно такое, что самка забеременела, но по ней этого не видно.

- Ваши гуппи размножаются, но без присмотра владельца родившихся мальков быстро съедают.

- Еще есть вероятность, что в аквариуме перенаселение и рыбки находятся в постоянном стрессе.

- Им может не хватать корма, поэтому организм не успевает подготовиться к оплодотворению.

- Давно не меняли воду. Резкая смена воды и подъем температуры стимулирует у рыбок желание размножаться.

- Одна из причин бесплодия гуппи – ожирение внутренних органов, связанное с избыточным кормлением. Даже голодание не влияет так на способность к размножению, как перекорм.

Внимание! Для владельца важно уметь отличить самца от самки, ведь только так можно подобрать удачную пару для размножения.

Разводить гуппи – простое и увлекательное занятие. Живородящие гупики плодятся в огромном количестве за короткие сроки. Зачастую это получается даже без присутствия самцов, ведь сперма после единократного оплодотворения долго хранится в животе самки. Итогом каждой беременности становится рождение 20-100 мальков, которые через пару месяцев сами станут родителями. Со временем гуппи так размножатся, что возникнет риск гибели всех рыбок. Значит, ответственность владельца в том, чтобы не допустить перенаселения и организовать раздельное содержание каждого поколения.

Морепродукт

Основная статья: Икра (кулинария)

Наиболее известно гастрономическое деление икры на три вида:

- получаемая из осетровых рыб (белуга, осётр, севрюга и др.) чёрная, составляющая гастрономическое лакомство (в настоящее время её добыча запрещена российским законодательством);

- получаемая из лососёвых рыб (кета, нерка, чавыча, кижуч, сёмга, горбуша) красная;

- получаемая из частиковых (сазан, судак, щука, вобла и др.), к которой также условно относят икру сиговых, тресковых, макроруса, сельдевых рыб.

Добыча

Самки рыб, из которых и добывается икра, называются «икряными» в отличие от самцов, которые у рыбаков называются «яловыми».

Чёрная икра добывается чаще всего весной, когда рыба семейства осетровых (осётр, белуга, севрюга, стерлядь и др.) из Каспийского и Азовского морей идёт в реки для метания икры, и отчасти осенью, когда рыба опять идёт в реки для отдыха. По Гримму, количество икры в рыбе доходит до 1/9-1/6 её веса. Лучшей икрой считается белужья, как самая крупнозернистая, поэтому её всегда готовят отдельно, другие же сорта (осетровая, севрюжья и шиповая) почти всегда смешиваются вместе. В настоящее время организацией «Гринпис» проводится кампания пропаганды отказа от потребления чёрной икры. Добыча чёрной икры запрещена российским законодательством. Это связано с бедственно низкой численностью осетровых рыб. Многие виды находятся на грани полного вымирания. Зернистая икра баночная слабосолёная содержит по массе:

- воду — 47-53 %,

- белки — 23-27 %,

- жиры — 13-18 %,

- соли — 3-4,5 %.

Таким образом, икра богата питательными веществами, однако она не имеет большого значения как продукт питания вследствие своей высокой цены. Употребляется икра большей частью в виде закусок для возбуждения аппетита, для чего идут почти исключительно зернистая и паюсная — наиболее дорогие сорта.

Приготовление

Основной способ приготовления — посол.

См. также

- Синтетическая икра

- Паюсная икра

- Чёрная икра

- Красная икра

- Икра минтая

Рыбы, оплодотворение икры.

У большинства рыб оплодотворение икры происходит в воде. Спермин, попадая в воду, приобретают подвижность и, проникая через микропиле в икринку, оплодотворяют ее. Подвижность спермы в воде у разных видов сохраняется различное время. У рыб, нерестующих на течении, где контакт спермы с икрой может быть осуществлен в очень малый промежуток времени, сперма движется в воде более короткое время, чем у рыб, нерестующих в стоячей воде. Так, у горбуши и кеты, нерестующих на быстром течении (скорость течения 0,5—1,0 м сек), подвижность спермы в воде сохраняется лишь на протяжении 10—15 сек. У русского осетра и севрюги, нерестующих на более медленном течении (около 0,2 м/сек), подвижность спермы сохраняется около 230—290 сек. У волжской сельди — Caspialosa volgensis (Berg) — через минуту после помещения спермы в воду подвижность сохраняла только 10% спермиев, а через 30 мин двигались лишь единичные спермин. Прибавление к воде овариальной жидкости активирует движение спермиев, что является приспособлением, обеспечивающим усиление их движения при приближении к икринке.

У видов рыб, размножающихся в стоячей воде, возможность контакта спермы с икрой сохраняется значительно дольше, чем в текучей воде, и, соответственно, жизнестойкость спермы много выше. Так, например, сперма океанической сельди — С/иреа harengus pallasi Val.— более суток сохраняет в морской воде способность к оплодотворению.

У большинства рыб осеменение наружное, но у некоторых видов как икрометных, так и тех, у которых икра развивается внутри материнского организма, имеет место внутреннее оплодотворение, в связи с чем у них часто развиваются специальные копулятивные органы. В простейшем виде органы совокупления представлены в виде анальной папиллы — у миног (круглоротые), а также у ряда рыб — подкаменщиков, бычков и некоторых других.

У самцов акул и скатов как у живородящих, так и у икро- метных происходит внутреннее оплодотворение. В связи с этим развивается специальный копулятивный аппарат — птеригоподий (рис. 80), образующийся из видоизмененных крайних внутренних лучей брюшных плавников. Эти лучи увеличи ваются в размерах, образуя на — каждом брюшном плавнике массивный выроет, на внутренней стороне которого имеется желобок. При. спаривании самец складывает оба выроста вместе и вводит их в клоаку самки. Интересно, что у наиболее древних ископаемых акул совокупительного аппарата (птеригоподиев), видимо, не было, и оплодотворение, вероятно, было наружным. Нет птеригоподиев и у современной полярной акулы — Somtiiosus mic- rocephalus (Bloch.), но это несомненно явление уже вторичное.

Среди костистых рыб также имеется большое число живородящих форм.

В богатом видами отряде Cyprinodontiformes значительная часть видов производит на свет живых детенышей. У этих рыб видоизмененные лучи анального плавника (обычно третий и четвертый) превращены в весьма сложно устроенный копулятивный орган — гоноподий. Интересно, что у живородящих карпозубых этот орган приобретает подвижность и может поворачиваться впёред и назад.

Рис. 80. Птеригоподий (совокупительный орган) ската (из Kyle и Eheren- baum, 1927)

Сложно устроенный гоноподий развивается у рыбки Horaich- thys setnai Kulkarni из Cyprinodontiformes (рис. 81). Его функция заключается в подвешивании сперматофоров к половому отверстию самки. У рыбок из отряда Phallostethiformes совокупительный аппарат развивается на горле и представляет собою производное первой пары ребер и частей тазового и плечевогопоясов. Имеются совокупительные органы и у рыб некоторых других групп.

Нормальный, не патологический гермафродитизм у рыб встречается очень редко.

Достоверно он известен только у представителей морских окуней — Serranidae и морских карасей —

Рис. 81. Копулятивные органы разных рыб (масштаб не соблюден):

Л, 2 — самец и гоноподий гамбузии (из Линдберга, 1934); 3, 4 — самец и гоноподий Но- raichthys setnal (из Kulkarni, 1940); 5, 6 — самец и приапчум Neostethus amaricola (Vill.et Man.)

:Sparidae. У некоторых видов рода Serranus даже возможно самооплодотворение, у других родов Serranidae и Sparidae мужская и женская половые железы созревают поочередно, и самооплодотворение не имеет места.

У части особей Chrysophrys aurata (L.), являющейся гермафродитом, созревают сначала молоки, а потом икра, а у других— наоборот. Поэтому в период нереста в стаде всегда имеются и «самцы» и «самки», хотя каждая особь выступает пооче-

U86 редно то как самец, то как самка, но самооплодотворения не происходит.

Весьма различно у разных рыб протекает и самый процесс нереста. У ряда рыб откладке икры предшествует постройка специального гнезда. Многие сомы семейств Bagridae и Loricarii- dae откладывают икру в специально выкапываемые для этой цели норки, охраняемые затем самцами. При этом образуется нечто вроде гнездовых, колоний. Различной формы гнезда из растений устраивают такие рыбы, как обыкновенный сом — Silurus glanis L., ильная. рыба — Amia calva L., некоторые губаны,—Labridae и колюшки — Gasterosteidae. Сложное плавающее гнездо из растений устраивает гимнарх — Gymnar- chus niloticus Cuv. Некоторые лабиринтовые -— Macropodus, Bet- ta и др.— делают гнезда из пузырьков воздуха. Постройку гнезда производит обычно один самец, но у некоторых видов, например у гурами из лабиринтовых в постройке гнезда принимает участие и самка.

Среди рыб имеются как моногамы, так и полигамы.

Так, среди лососей, у горбуши с одной самкой обычно нерестует несколько самцов (до десяти), что, видимо, связано с нерестом на быстром течении, когда значительная часть спермы уносится вниз по реке и гибнет. У симы же с каждой самкой нерестует обычно один крупный самец. (У симы в нересте часто принимают участие наряду с крупными еще и карликовые пресноводные самцы); У колюшки, наоборот, один самец нерестует с несколькими самками, по очереди загоняя их в гнездо, которое он построил. У губана — Creniiabrus ocellatus Forsk.— имеется две

Рис. 83. Изменение прочности оболочки икринки лососевых (по данным Зотина):

1 — Sal то salar m. lacustris L.; 2 — Coregonus lawaretus lavaretus awirensls Pravdin

группы самцов — крупные и мелкие. Крупный самец устраивает гнездо из Cladophora, куда откладывается икра, осеменяемая как крупными, так и мелкими самцами, после чего мелкие самцы изгоняются, а крупный остается у гнезда охранять отложенную икру.

Драки из-за самок имеют место, например, между самцами лососей, а также у некоторых сомов и лабиринтовых рыб. У лососей и некоторых лабиринтовых эти драки иногда кончаются гибелью одного из соперников.

Борьба между самцами за самку, т. е. так называемый половой отбор, есть приспособление, которое путем отсеивания слабых особей способствует сохранению вида.

При проникновении спермия под оболочку икринки, как отмечено выше, находящиеся в плазме капельки быстро вытекают под оболочку, которая отслаивается от желтка, и дальнейшее проникновение спермиев под оболочку становится невозможным.

Выделение капелек под оболочку икринки увеличивает ее прочность (рис. 83). У находящихся в воде неоплодотворенных икринок осетровых, лососей, сигов и других рыб, приспособленных размножаться на течении, капельки выстреливаются под оболочку в течение нескольких минут, и икринки теряют способность .к дальнейшему оплодотворению. У сельди — Clupea ha- rengus L., икра которой развивается в морской мало подвижной воде, у большинства икринок выстреливание капелек под оболочку происходит иногда позднее, чем через сутки, благодаря чему такие икринки дольше сохраняют способность к оплодотворению. Жидкость, заключенная в этих капельках, отрицательно воздействует на сперматозоиды, склеивая их.

У некоторых рыб в природе иногда имеет место партеногенетическое развитие, которое обычно идет отлично от нормального и, как правило, не приводит к формированию нормальной личинки.

У лососей неоплодотворенные икринки, оказавшиеся заложенными в гнездо-бугор вместе с оплодотворенными, не погибают, а продолжают своеобразно развиваться.

Это партеногенетическое развитие длится. продолжительное время, до того момента, как из оплодотворенной икры выведутся эмбрионы. Если бы неоплодотворенные икринки не обладали способностью развиваться, а, попав в гнездо, погибали и разлагались, это приводило бы к гибели всей кладки. Наличие же такого своеобразного приспособления к партеногенетическому развитию обеспечивает сохранение оплодотворенных икринок.

У салаки — Clupea harengus membras L. — и у тихоокеанской сельди — Clupea harengus pallasi Val. — партеногенетическое развитие доходит иногда до стадии свободноплавающей личинки. Партеногенез имеет место и у некоторых других видов, но случаев нормального развития при партеногенезе у рыб неизвестно. При гиногенезе, т. е. когда спермий проникает в яйцо, но слияния ядер яйцеклетки и спермия не происходит, у некоторых видов рыб развитие идет нормально, но в потомстве получаются только самки. Это явление отмечено у серебряного карася — Carassius auratus gibelio (Bloch.) — и у живородящей рыбки Molienisia formosa (Girard). У серебряного карася в Восточной Азии имеет место наличие в популяциях и самцов и самок, что обеспечивает нормальное осеменение икры. В Средней Азии, Западной Сибири и Европе в популяциях серебряного карася самцы встречаются крайне редко, а в некоторых популяциях даже совсем отсутствуют. В таких популяциях осеменение, приводящее к гиногенезу, происходит за счет самцов других видов рыб. Приспособительное значение этого явления заключается, видимо, в обеспечении воспроизводства популяции даже при сохранении одной самки, т. е. при крайне неблагоприятных условиях.

Забота о потомстве выражена у очень многих рыб, относящихся к разным отрядам.

Как говорилось выше, многие рыбы устраивают гнезда из растений, гальки и даже из пузырьков воздуха. Многие лабиринтовые откладывают икру в устроенное на поверхности воды гнездо из пены; в этом гнезде икринки охраняются самцом. Интересно, что пузырьки воздуха, из которых строится гнездо, обволакиваются более прочной, чем вода, пленкой, выделяемой рыбой изо рта. Благодаря этой пленке пузырьки не лопаются.

Весьма сложное гнездо устраивают колюшки (Gasterosteus и Pungitius). У этих рыб самец строит из обрывков растений шарообразное полое гнездо, куда самки откладывают яйца, после чего самец остается у гнезда и охраняет его.

Поделитесь статьей:

Размножение – это интереснейший феномен жизненного цикла организмов, который обеспечивает не только их существование, но и эволюцию. Жизнь рыбок удивляет своим разнообразием и приспособляемостью к самым различным условиям. Размножение может происходить в разном возрасте и различными способами. Некоторые рыбы мечут икру с последующим оплодотворением или без него, другие рождают уже маленьких рыбок, а некоторые и вовсе откладывают икринки в моллюсков. Давайте же узнаем о размножении рыб подробнее.

Половой способ

Этот вид размножения наиболее распространен среди рыб. Для него нужны самка и самец. Икра при этом может оплодотворяться по-разному:

- Внутренним способом. Осеменение происходит внутри тела рыбы. Встречается у меченосца, гуппи, гамбузии и других живородящих видов.

- Наружным способом. Оплодотворение икры происходит в воде. Встречается у большинства видов рыб.

Развитие икры идет также неодинаково. И в зависимости от него рыбы бывают:

- Живородящими. В заднем отделе яйцевода самки есть структура, схожая с плацентой млекопитающих. Благодаря ей мать может обеспечивать эмбрионы необходимыми веществами. Икра развивается от 30 до 50 дней. Возле анального плавника в этот период можно наблюдать «пятно беременности» темного цвета. Если заводчик заметил, что брюшко самки стало прямоугольным, то дня через три можно ожидать мальков. На свет они появляются уже самостоятельно плавающими и способными питаться. Живородящими являются гуппи, меченосцы, моллинезии, формозы и т. д.

- Яйцеживородящими. Оплодотворенная икра прикрепляется к яйцеводу, точнее его заднему отделу, и развивается там до тех пор, пока не появятся мальки. Так происходит у большинства хрящевых рыб — акул и скатов.

- Яйцекладущими. Икру они откладывают непосредственно в воду. Этот способ наиболее распространен.

Новорожденные мальки.

При первом и втором способах обычно выживает больше «детенышей» по сравнению с третьим.

Еще ученые выделяют рыб, которые размножаются моноциклично, то есть один раз в жизни (речной угорь, речная минога, тихоокеанский лосось и другие) и полициклично, то есть несколько раз на протяжении жизни (это большинство рыб).

Есть также классификация в зависимости от того, в какой субстрат осуществляется нерест:

- литофилы с кладкой на каменистом грунте;

- псаммофилы с кладкой на песке;

- фитофилы с кладкой на растениях;

- остракофилы с кладкой в мантийной полости моллюска;

- пелагофилы с икрой, плавающей в толще воды;

- пелофилы с кладкой в иле.

Некоторые виды рыб безразличны к субстрату, другие строят специальные гнезда из растений, пузырьков воздуха и т. д.

Дискус, вскармливающий мальков питательным секретом.

Заботливые родители

Как бы странно это ни звучало, некоторые рыбки проявляют трепетную заботу по отношению к своему потомству. Наиболее ярко оно выражено у представителей таких семейств, как лабиринтовые, лорикариевые и цихловые.

Цихлиды Южной Америки образуют пары, которые способны держаться на протяжении всей жизни рыб. Во время нереста парочки выбирают подходящий для гнезда субстрат, очищают его и выметывают икру, за которой бдительно следят, периодически обмахивая ее плавниками и удаляя погибшие икринки. В период размножения характер рыб кардинально меняется — они становятся агрессивными и зачастую не дают спокойной жизни другим обитателям аквариума, ревностно охраняя свою кладку и новорожденное потомство.

Дискусы выделяются из семейства не только своим внешним видом и характером, но и особенностями размножения. Как и прочие цихлиды, они охраняют кладку, но когда молодь появляется из икринок, она держится поближе к родителям. В этот период взрослые рыбы выделяют специальный питательный секрет, которым и питаются юные рыбки в первые дни жизни.

Не менее занятным способом ухода за икрой отличаются и африканские цихлиды. Очень многие их них живут гаремами, где на одного самца приходится несколько самок. Сам нерест проходит по обычной для рыб схеме — самка выметывает икру на субстрат, а самец ее оплодотворяет. Только потом вместо того, чтобы охранять гнездо, заботливая мать собирает икру в специальный зоб и вынашивает на протяжении нескольких недель, после чего выпускает на свободу несколько десятков полностью самостоятельных мальков.

Пара скалярий ухаживает за кладкой.

Еще одни занятные представители цихлид — рыбки лампрологусы, жизненный цикл которых проходит рядом с пустыми ракушками брюхоногих моллюсков. В них они откладывают икру и содержат молодь.

Представители лабиринтовых характеризуются хорошими, ответственными отцами. Они строят гнезда из пены и частичек растений, после чего приглашают самку оценить жилище. Если даму «колыбелька» устраивает, то начинается нерест — самец обнимает ее своим телом и выдавливает икринки, которые потом переносит в гнездо. После нереста его отношение к подруге кардинально меняется: он ее прогоняет и сам продолжает ухаживать за потомством, периодически ремонтируя гнездо и подбирая выпавшую икру и личинок.

Хорошие отцы встречаются и у лорикариевых сомов, например анциструсов. Самцы этого вида занимают продолговатые пещерки, очищают их, приглашают самок для икрометания и в дальнейшем самостоятельно «высиживают» икру.

Удивительными могут быть и представители знакомой нам ихтиофауны. Например горчаки, населяющие бассейны Днепра и Амура, откладывают икру в мантию двустворчатых моллюсков. Как только молодь проклевывается, она выплывает из своего живого убежища, унося на поверхности своих тел личинок беззубок. Судак демонстрирует похожее на цихлид нерестовое поведение — самцы ревностно охраняют свою кладку.

Представители морских рыб тоже демонстрируют заботу о потомстве. Самцы морских коньков имеют специальную сумку, в которой после нереста вынашивают потомство.

Видео о развитии рыбок — от икринки до взрослой особи: